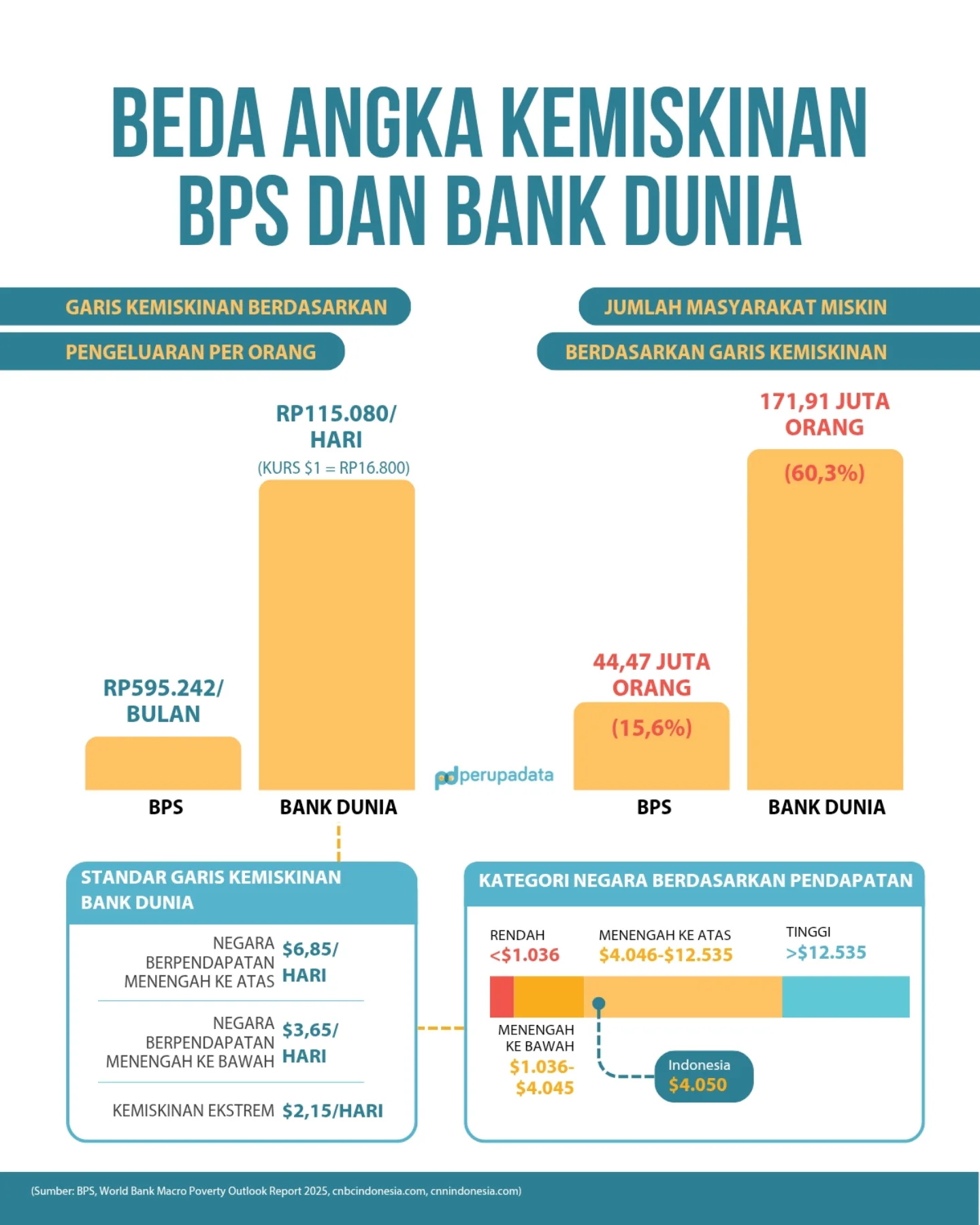

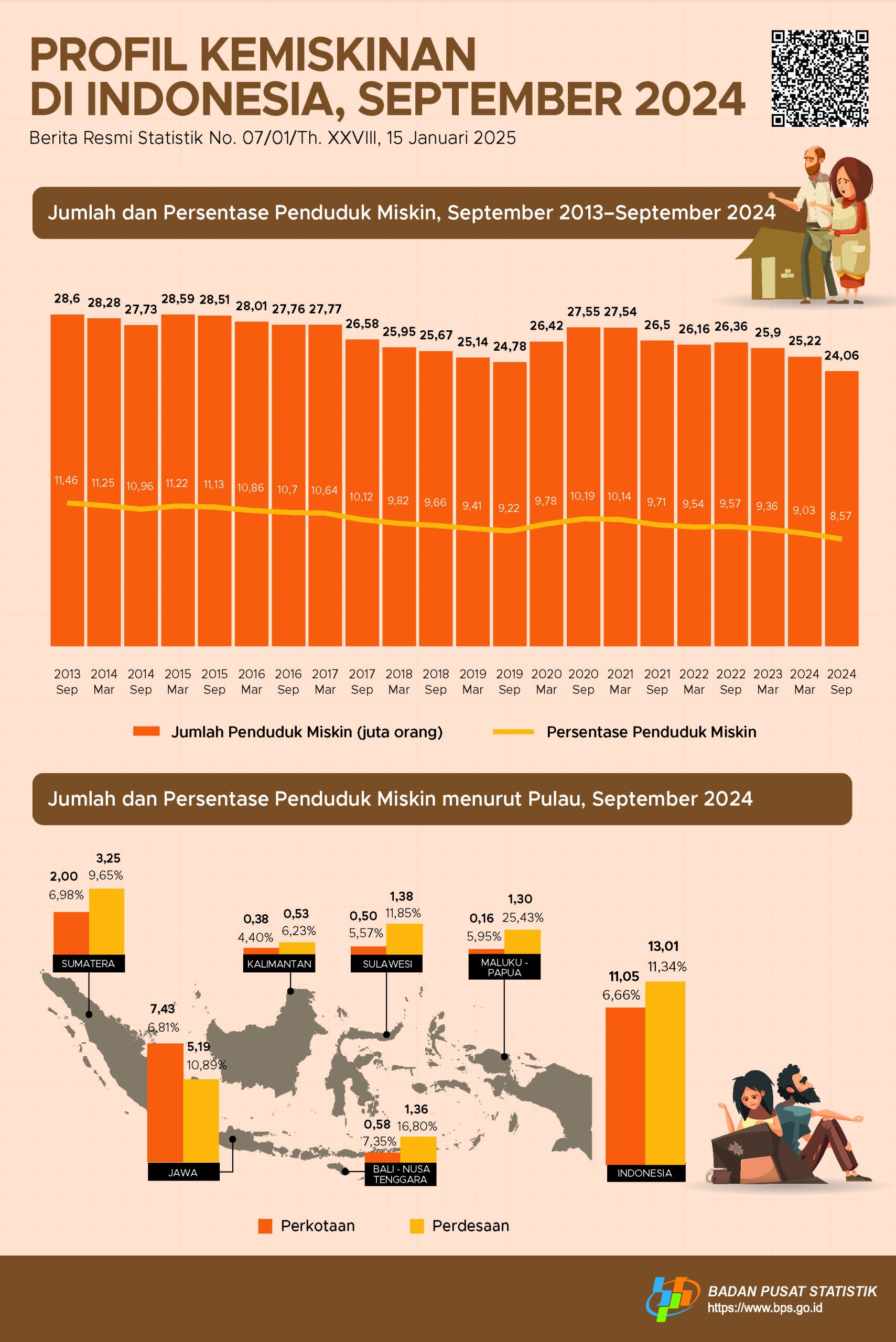

(Beritadaerah-Kolom) Di awal April 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh laporan Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia—atau setara 171,8 juta jiwa—hidup di bawah garis angka kemiskinan. Pernyataan ini sontak menimbulkan keheranan sekaligus perdebatan, sebab data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode yang sama menyebutkan tingkat kemiskinan hanya 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan yang begitu mencolok ini mengundang pertanyaan fundamental: apakah bangsa ini telah gagal menanggulangi kemiskinan, ataukah terdapat kerancuan dalam pemahaman dan pengukuran yang selama ini digunakan?

Sumber grafik : @perupadata

Sesungguhnya, kedua angka itu tidak saling bertentangan. Perbedaan yang tampak mencolok berasal dari perbedaan definisi dan pendekatan dalam menetapkan garis kemiskinan. Bank Dunia menggunakan standar yang bersifat universal untuk memfasilitasi perbandingan antarnegara, sedangkan BPS mengadopsi pendekatan yang bersifat nasional dan kontekstual. Dengan kata lain, keduanya berbicara dalam bahasa statistik yang berbeda.

Bank Dunia menetapkan tiga garis kemiskinan global berdasarkan klasifikasi pendapatan negara, yaitu US$2,15 PPP untuk kemiskinan ekstrem, US$3,65 PPP untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$6,85 PPP untuk negara berpendapatan menengah atas. Mengingat Indonesia kini tergolong dalam kategori upper-middle income country (UMIC), maka standar US$6,85 PPP digunakan sebagai acuan. Bila dikonversikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) yang disetarakan dengan kurs PPP 2024 sebesar Rp5.993,03, maka nilai US$6,85 PPP menjadi sekitar Rp41.077 per kapita per hari, atau lebih dari Rp1,2 juta per bulan. Maka tak heran bila angka kemiskinan Indonesia melonjak drastis bila diukur dengan standar global ini.

Namun di sisi lain, pendekatan BPS yang menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) jauh lebih grounded dengan realitas domestik. Garis kemiskinan dalam pendekatan ini dihitung berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan yang relevan dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Secara konkret, BPS menentukan kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilo kalori per orang per hari, dipenuhi oleh komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur-sayuran. Komponen non-makanan mencakup pengeluaran dasar untuk pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi.

Pendekatan ini tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi harga dan konsumsi lokal, tetapi juga mempertimbangkan struktur rumah tangga sebagai unit pengeluaran. Dengan rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 orang, maka garis kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan dikalikan menjadi Rp2.803.590 per rumah tangga. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap kondisi objektif dari bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-harinya.

Ketidaksinkronan antara pendekatan Bank Dunia dan BPS memunculkan pertanyaan penting: mana yang lebih representatif dalam menggambarkan kemiskinan Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah memilih salah satu dan menolak yang lain, tetapi memahami bahwa keduanya memiliki fungsi berbeda. Angka versi Bank Dunia berperan sebagai mirror global, memungkinkan Indonesia membandingkan dirinya dengan negara-negara lain di tingkat pendapatan yang serupa. Ini juga berfungsi sebagai alarm bahwa meskipun secara nominal Indonesia telah naik kelas menjadi negara UMIC, namun secara substansial, masih banyak masyarakat yang belum menikmati manfaat pembangunan secara merata.

Sebaliknya, data BPS mencerminkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat dalam konteks lokal. Ini sangat relevan bagi perumusan kebijakan nasional, pengalokasian anggaran, dan intervensi sosial seperti subsidi atau bantuan langsung tunai. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan dasar dan survei Susenas yang masif, BPS mampu memetakan kemiskinan dengan akurasi geografis yang tinggi hingga ke level kabupaten/kota.

Baca juga : Data Kemiskinan Versi Bank Dunia Perlu Disikapi dengan Perspektif yang Tepat

Namun, ada bahaya laten jika publik atau pengambil kebijakan hanya terpaku pada satu angka semata. Ketika angka kemiskinan hanya dilihat dari ukuran absolut—misalnya gaji di bawah Rp20.000 per hari sebagai indikator kemiskinan—maka banyak aspek penting terabaikan. Konsumsi, bukan pendapatan, adalah variabel utama dalam pengukuran kemiskinan oleh BPS. Lebih dari itu, konsumsi dalam rumah tangga tidak bersifat merata antaranggota. Seorang balita tentu membutuhkan makanan yang lebih sedikit dibanding orang dewasa, namun jika semua anggota rumah tangga disamaratakan, maka analisis bisa menjadi bias.

Penting pula disadari bahwa berada di atas garis kemiskinan tidak serta-merta berarti sejahtera. Terdapat spektrum sosial ekonomi yang lebih kompleks. Data BPS September 2024 menunjukkan bahwa kelompok rentan miskin (pengeluaran 1,0 hingga 1,5 kali garis kemiskinan) mencakup 24,42 persen penduduk atau sekitar 68,51 juta jiwa. Kelompok ini sangat rapuh terhadap gejolak ekonomi sekecil apa pun, seperti kenaikan harga bahan pokok atau kehilangan pekerjaan. Di atasnya, terdapat kelompok menuju kelas menengah (1,5–3,5 GK) sebanyak 49,29 persen (138,31 juta jiwa), dan kelas menengah sejati (3,5–17 GK) sebesar 17,25 persen (48,41 juta jiwa). Kelas atas, yang sering mendapat sorotan dalam isu ketimpangan, hanya 0,46 persen dari populasi atau sekitar 1,29 juta jiwa.

Dengan distribusi seperti ini, terlihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia belum bisa dikatakan mapan secara ekonomi. Maka, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan absolut belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan secara luas. Risiko kerentanan tetap tinggi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, ancaman perubahan iklim, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

Dari perspektif kebijakan, pemahaman mendalam tentang konsep garis kemiskinan sangat penting agar tidak terjebak pada simbol statistik belaka. Kesejahteraan harus dilihat sebagai spektrum berkelanjutan, bukan sebagai kategori biner antara “miskin” dan “tidak miskin.” Program pengentasan kemiskinan pun harus dirancang tidak hanya untuk mendorong masyarakat melewati garis kemiskinan, tetapi juga untuk memfasilitasi mobilitas sosial menuju kelas menengah yang lebih stabil.

Kesadaran ini juga penting dalam menyusun instrumen perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kelompok rentan. Bantuan sosial tidak cukup hanya bersifat sementara, tetapi harus dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Investasi sosial seperti ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk menciptakan kelas menengah baru yang tangguh dan produktif.

Secara keseluruhan, angka 60,3 persen penduduk Indonesia yang disebut Bank Dunia sebagai hidup “di bawah garis kemiskinan” hendaknya tidak ditanggapi sebagai kritik atas kegagalan, melainkan sebagai dorongan untuk introspeksi, sudah sejauh mana hasil pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Sementara itu, data BPS yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan hingga 8,57 persen adalah capaian yang patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat kita lalai terhadap kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada dalam zona rawan.

Tulisan ini bukan untuk mempertentangkan dua pendekatan pengukuran, tetapi untuk menjembatani keduanya dalam satu pemahaman yang lebih utuh, bahwa memerangi kemiskinan adalah pekerjaan yang melampaui angka, melibatkan dimensi struktural, sosial, dan budaya yang saling berkait. Dan dalam perjuangan ini, memahami realitas adalah langkah pertama untuk mengubahnya.