Shauziah Chellycia

Shauziah Chellycia

Eduaksi | 2025-11-05 15:40:27

Oleh: Shauziah Chellycia – Mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang tertarik pada isu kesehatan mental dan sosial di era digital.

-----

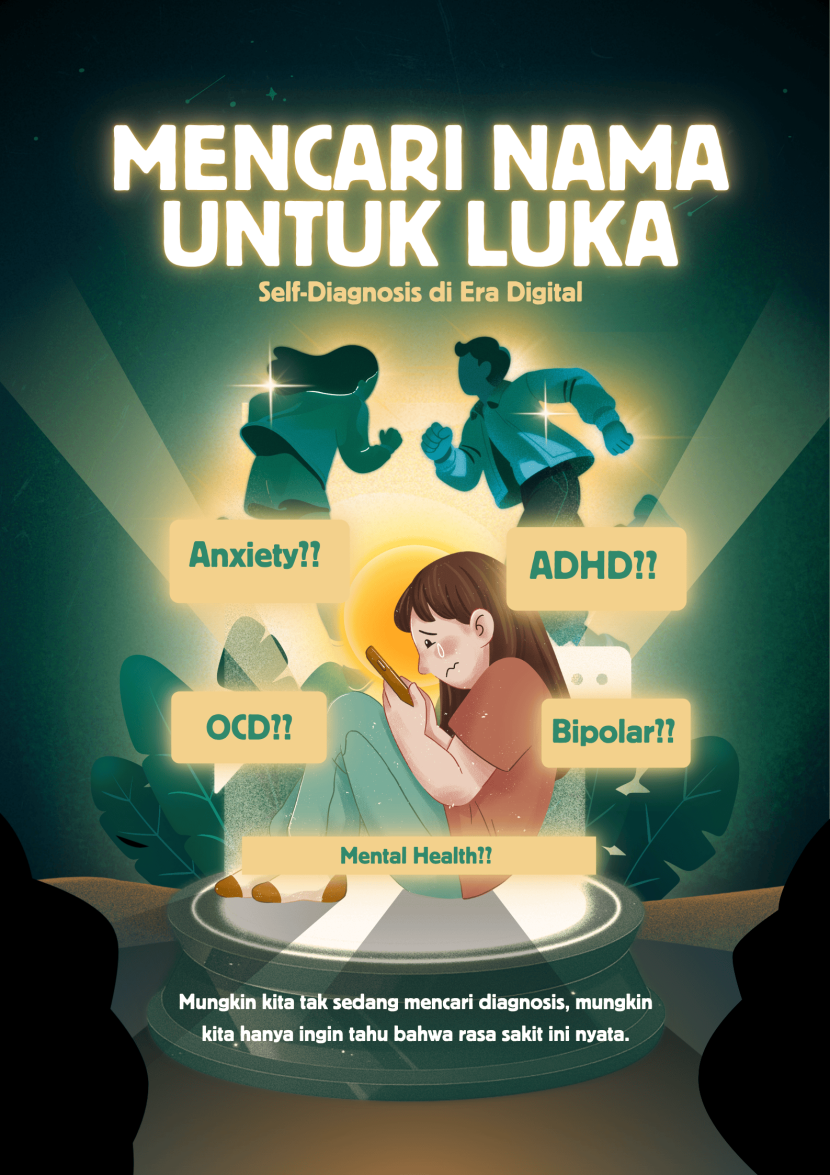

“Kayaknya aku punya anxiety.”

“Duh, kayaknya aku ADHD deh.”

Ungkapan-ungkapan semacam ini kian marak terlihat di timeline media sosial. Terkadang diucapkan dengan setengah bercanda, namun tak jarang juga orang-orang menjadi serius saat mengungkapkannya. Perilaku seperti ini timbul sebagai hasil pertemuan antara perasaan cemas yang terus bergejolak dan algoritma. Fenomena self-diagnose kini sedang marak di kalangan muda, terutama di era ketika internet terasa lebih dekat daripada ruang praktek psikolog.

Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin peduli terhadap kesehatan mental mereka. Mereka tidak lagi merasa malu untuk membahas tentang stres, kelelahan, atau trauma yang dialami di masa lalu. Namun, disisi lain, kemudahan akses informasi membuat banyak orang terjerumus pada kesimpulan yang masih dipertanyakan kebenarannya. Yang awalnya ingin memahami diri sendiri, malah berakhir dengan menempelkan label gangguan psikologis yang belum tentu sesuai kenyataan.

Pada era sekarang ini, cukup dengan mengetik “tanda-tanda depresi ringan” atau “ciri-ciri orang yang overthinking” pada mesin pencari yang disediakan banyak platform digital, maka dalam hitungan detik akan muncul ratusan artikel serta video. Di platform TikTok, tidak sedikit kreator konten yang berbagi cerita hidup mereka dengan cara yang menarik dan relatable bagi para audiens. Penonton pun akhirnya merasa “tercermin” dan mulai berpikir, “kok sama, jangan-jangan aku juga begitu?” Dari situlah, tanpa disadari label diagnosis mulai melekat hingga tidak jarang seseorang menjadikan hal itu sebagai identitas barunya. Padahal self-diagnose yang dilabelkan diberikan tanpa adanya pemeriksaan, tanpa pengamatan, dan tanpa bantuan profesional.

Namun, yang perlu kita ingat bersama yakni merasakan gejala bukan berarti kita memiliki gangguan. Sering merasa sedih tidak selalu berarti depresi. Sering lupa tidak otomatis menunjukkan ADHD. Cemas sebelum ujian bukan berarti mengalami anxiety disorder. Dalam dunia medis, diagnosis adalah proses yang panjang, bukan hanya sekedar “mencocoklogi” gejala.

Fenomena ini muncul karena berbagai faktor. Pertama, informasi terlalu mudah diakses, namun tidak semua sumber dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Kedua, biaya untuk konsultasi profesional masih dirasa terlalu mahal, terutama bagi pelajar atau mahasiswa. Ketiga, literasi tentang kesehatan mental di Indonesia masih belum merata, sehingga banyak yang belum mengetahui perbedaan antara stres biasa dengan gangguan psikologis klinis. Dan yang keempat, media sosial menciptakan ruang validasi baru, di mana seseorang merasa lebih diterima ketika mengaku mengalami gangguan psikologis tertentu.

Terkadang, label tersebut memberikan rasa tenang. Seolah ada penjelasan rasional untuk semua perasaan tidak nyaman yang selama ini sulit diungkapkan. Tetapi, jika terlarut terlalu dalam, self-diagnose dapat menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Tanpa sadar kita bisa mulai meyakini bahwa diri kita “rusak”, “bermasalah”, atau bahkan “tidak normal”, hanya karena postingan video singkat yang padahal belum tentu kenyataannya demikian. Rasa ingin tahu yang awalnya sehat bisa berubah menjadi kecemasan baru.

Lebih parah lagi, banyak yang akhirnya menunda mencari bantuan profesional karena merasa sudah mengetahui apa yang mereka alami. Padahal, diagnosis yang tepat tidak bisa didapatkan hanya dari video berdurasi 30 detik atau thread viral di media sosial. Dibutuhkan pengamatan, wawancara, dan evaluasi mendalam oleh para ahli. Self-diagnose yang salah bukan hanya bisa mengarah pada langkah penanganan yang keliru, tetapi juga dapat memperburuk kondisi emosionalnya.

Fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial. Label gangguan mental sekarang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, terkadang tanpa sadar meremehkan arti sebenarnya. “Aku lagi mood swing, mungkin bipolar deh,” atau “Aku suka rapi banget, kayaknya OCD.” Padahal, gangguan seperti bipolar atau OCD adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan medis, bukan sekadar karakter pribadi.

Pada titik ini, tanggung jawab bukan hanya terletak pada pengguna, tetapi juga pada penyedia platform digital dan para konten kreator. Banyak kreator yang bermaksud baik ingin mengedukasi, tetapi terkadang lupa untuk memberi batas antara berbagi pengalaman dan memberikan diagnosis. Idealnya, setiap konten sensitif tentang kesehatan perlu disertai disclaimer bahwa informasi tersebut bukan pengganti konsultasi profesional. Penyedia platform juga bisa berperan dengan menandai atau mengarahkan pengguna pada sumber kredibel ketika mereka mencari informasi terkait kesehatan mental.

Meski begitu, kita tidak dapat mengabaikan bahwa internet juga memiliki banyak sisi positif. Tanpa adanya sosial media, mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa perasaan mereka bisa diatasi. Banyak individu yang akhirnya berani untuk mengunjungi psikolog setelah melihat video edukatif atau membaca kisah orang lain. Jadi, kuncinya bukan melarang mencari tahu di internet, tapi belajar memilah informasi dan tahu kapan harus berhenti menebak-nebak sendiri.

Self-diagnose bisa menjadi langkah awal menuju kesadaran, namun bukan berarti itu adalah akhir dari proses penyembuhan. Ketika mengalami masalah fisik, kita akan pergi ke dokter. Maka, saat pikiran dan perasaan tidak dalam keadaan baik, meminta bantuan ahli adalah langkah yang tepat. Tidak perlu menunggu sampai keadaan memburuk untuk melakukan konsultasi, justru semakin cepat kita bertindak, semakin baik juga hasilnya.

Generasi muda seharusnya menjadi kalangan yang tidak hanya cakap teknologi digital, namun juga memiliki kesadaran penuh akan kesehatan mental. Hal ini berarti mereka harus mampu memanfaatkan internet untuk mencari informasi, namun juga mengerti batasan di mana informasi tersebut perlu diverifikasi oleh profesional.

Karena ditengah derasnya arus informasi ini, yang paling penting bukan seberapa cepat kita mendapatkan jawaban, melainkan seberapa tepat cara kita menanganinya. Internet dapat menjadi tempat awal dalam mencari informasi, tetapi bukanlah tempat terakhir untuk menentukan keadaan kesehatan kita.

Pada akhirnya, memahami diri kita sangatlah penting, namun menyembuhkan diri dengan cara yang tepat jauh lebih bernilai.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

1 month ago

45

1 month ago

45