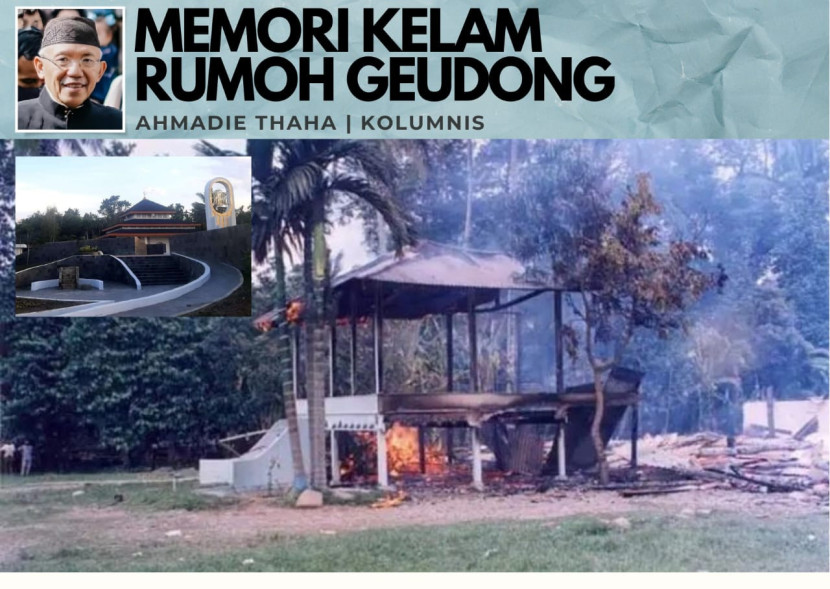

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Memori Kelam Rumoh Geudong. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Memori Kelam Rumoh Geudong. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA--REPUBLIKA NETWORK -- Aceh. Tanah yang sunyi tapi tak pernah benar-benar tenang. Di sebuah desa kecil bernama Gampong Bili terdapat sebuah rumah —Rumoh Geudong— yang dulu berdenyut dengan ketakutan dan jeritan manusia.

Kini rumah di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, itu tak lagi berdiri sebagai saksi kekejaman, tapi sudah jadi Memorial Living Park, taman yang tenteram dengan masjid di satu sisi dan ayunan anak-anak di sisi lain.

Yang tersisa hanya tangga, rumah asli seisinya dulu dibakar. Anda boleh tersenyum sinis, tapi begitulah cara sejarah menepuk bahu kita, sambil berkata: “Hei, jangan lupakan yang pernah terjadi, tapi juga jangan takut membangun masa depan.”

Menteri Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu hadir pada peresmian, memotong pita, memberi legitimasi negara atas pengakuan pelanggaran HAM berat yang selama ini seperti hantu —ada, tapi sering diabaikan.

Ia berbicara dengan khidmat bahwa memorial ini bukan sekadar taman publik, bukan pula panggung politik, tapi ruang pemulihan, refleksi, dan simbol rekonsiliasi.

Baca juga: Presiden Direktur Astra Tegaskan Komitmen Astra Dukung Pembangunan Rumah Layak Huni

Tak hanya tahlil yang mesti dibacakan di masjid sana, tapi refleksi atas kekejaman.

Negara akhirnya mengakui: pelanggaran HAM memang terjadi, meninggalkan ingatan kelam era Presiden Suharto yang barusan dapat gelar Pahlawan Nasional. Tak ada retorika kosong, tak ada basa-basi, meski tetap ada aroma birokrasi yang samar.

Gerbang kompleks rumah itu membawa kita pada sumur yang diyakini bagian dari rumah yang dibakar pada 1998, sisa dari Daerah Operasi Militer (DOM) yang terkenal itu. Di sebelahnya, lima anak tangga beton tetap berdiri —sakral, bisu, penuh kenangan.

Di tangan kita, tangga itu bukan sekadar beton; ia menjadi monumen kecil dari luka yang menempel pada tanah Aceh. Hanya tinggal tangga itu saja. Rumah besar berikut isinya yang semuanya manusia sudah berkalang tanah.

Tulang-belulang korban, dikubur di bawah monumen menyerupai nisan, memberi kesan bahwa tragedi masa lalu kini menjadi fondasi pemulihan.

Ironis? Pasti. Menyedihkan? Sangat. Tapi juga mengajarkan kita satu hal: memori kolektif bangsa tak bisa dihapus dengan sebatang krayon atau selembar kertas putih.

Baca juga: Pradi Awasi Pembangunan di Depok, Termasuk Kinerja Walikota dan OPD

Rumoh Geudong bukan sekadar rumah tua. Ia pernah menjadi pos strategis tentara saat konflik Aceh, tempat penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terjadi antara 1989–1998.

Thahir, salah satu korban yang selamat, diculik dari desanya karena tuduhan menyimpan senjata GAM. Ia disiksa dengan setrum, pukulan rantai, rotan, dan kabel kendaraan hingga pingsan berkali-kali.

Ia mendengar jeritan tetangga, melihat kematian teman-teman sebaya. Semua itu tidak terekam dalam statistik sederhana, tapi menjadi cerita hidup yang membekas di setiap jengkal tanah Rumoh Geudong.

Kini, anak-anak bisa bermain di taman, masyarakat menunaikan salat di masjid, dan pengunjung berjalan di antara pondok-pondok peristirahatan.

Apakah ini “menghapus sejarah”? Sama sekali tidak. Inilah transformasi yang dramatis: dari luka menjadi ruang aman, dari ketakutan menjadi dialog, dari kematian menjadi doa.

Baca juga: Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Pati Gelar SE Run 2025

Di sinilah letak kejeniusan Yusril dan pemerintah: memberi ruang bagi masyarakat untuk mengingat, belajar, sekaligus membangun masa depan tanpa menelan amnesia kolektif.

Memorial Living Park bukan sekadar simbol. Ini adalah jawaban atas pertanyaan mendasar: apa gunanya negara jika tidak hadir dalam trauma warganya? Jika di masa lalu negara hadir dengan kekuasaan yang menindas, kini hadir dengan legitimasi pengakuan, pemulihan, dan penyediaan ruang aman. Negara hadir untuk mengatakan: “Kami melihat kalian. Kami mendengar kalian. Kami akan menjaga kalian agar tragedi serupa tak terulang.”

Kawasan Memorial Living Park berdiri megah di atas lahan seluas lebih dari 7.000 meter persegi. Di sini, elemen-elemen tak hanya sekadar fisik: monumen peringatan berdiri angkuh, taman damai menenangkan mata, masjid menyapa ruh masyarakat, ruang edukasi HAM mengajak akal berpikir.

Di sana, area publik menanti dialog, dan sumur bor atau menara air berdiri sebagai pengingat bahwa manusia butuh air dan hidup —bahkan dalam ruang sejarah yang sarat luka. Semua itu tersusun rapi, seperti simfoni yang menyeimbangkan kenangan dan harapan.

Memorial Living Park bukan sekadar taman, bukan sekadar simbol peringatan, tetapi manifestasi kehadiran negara. Kehadiran yang bukan untuk menakut-nakuti atau memberi janji kosong, melainkan memberi ruang aman dan bermartabat bagi para penyintas, keluarga korban, dan masyarakat luas.

Baca juga: Mengobarkan Semangat Pejuang Energi, Demi Ketahanan Energi Negeri

Di sini, kita tidak hanya mengenang, tetapi juga berdialog, menata luka menjadi pembelajaran, dan merancang masa depan yang lebih damai dan adil.

Pemerintah mengaku akan terus mendorong pemulihan dengan cara yang nyata: layanan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses pendidikan bagi keluarga korban. Bukan sekadar belas kasihan, tapi pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Bayangkan: di tanah yang dulu penuh jeritan, kini tumbuh bantuan nyata dan hak yang ditegakkan. Sebuah ironi yang membangkitkan haru sekaligus kebanggaan —bahwa negara hadir bukan hanya untuk mengakui, tapi juga memulihkan.

Taman ini harus menjadi pengingat dan penguat komitmen kita semua: bahwa pelanggaran HAM yang berat tidak boleh terjadi lagi di bumi Indonesia.

Kata-kata itu seakan menggema di antara monumen dan masjid, menempel di tanah yang pernah berdarah, mengajarkan bahwa memori kolektif adalah fondasi dari perdamaian yang sejati.

Baca juga: Ketua BK DPRD Depok Qonita Lutfiah: Kasus RK Tunggu Inkrah, TR Diberi Sanksi Sedang

Memorial Living Park adalah implementasi prinsip-prinsip HAM —pengakuan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Di sini, negara hadir secara fisik dan moral, menghadirkan ruang pemulihan, rekonsiliasi, dan perdamaian yang bermartabat.

Tempat ini bukan sekadar simbol, tapi pusat peradaban kecil di atas tanah yang menyimpan luka besar. Sebuah laboratorium kemanusiaan yang menunggu partisipasi aktif semua pihak, terutama korban yang hidup dalam memorinya.

Taman ini sekaligus wujud kolaborasi: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil bersatu membangun pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Setiap langkah di taman ini, setiap doa di masjidnya, setiap anak yang bermain di ayunan, menjadi pengingat bahwa sejarah harus dihormati, hak harus dipulihkan, dan kemanusiaan harus ditumbuhkan dalam tindakan nyata.

Baca juga: ZINC Trail Run 2025 Sukses Besar di Bali, Ribuan Pelari Taklukkan Tantangan Pantai Pandawa

Ada humor gelap di sini—bahwa tempat yang dulu menjadi pusat kekejaman kini menjadi taman bermain anak-anak. Seolah sejarah berbisik: dari neraka kecil, bisa lahir taman bermain. Dari kematian dan ketakutan, bisa lahir doa.

Anak-anak yang tertawa di ayunan, mungkin tak tahu darah yang pernah menodai tanah itu, tapi mereka belajar bahwa tempat ini pernah menjadi saksi bisu penderitaan. Dan siapa tahu, kelak mereka yang tumbuh di sini akan menjadi generasi yang tidak pernah mengulang tragedi masa lalu.

Tentu, pengakuan negara bukan sekadar simbol. Ini adalah tanggung jawab yang tertulis dalam UUD 1945: hak korban harus dipulihkan, dan negara wajib hadir untuk menjamin itu.

Peran negara bukan hanya memberi maaf atau menyanyi lagu perdamaian; negara hadir dalam bentuk pemulihan hak, pemberian akses pendidikan, bantuan ekonomi, dan kesehatan bagi keluarga korban. Semua itu adalah pemenuhan janji moral dan hukum yang lama tertunda.

Namun, memorial ini juga menjadi cermin satir bagi kita. Betapa mudahnya tragedi dilupakan jika simbol-simbol fisik tak ada. Betapa seringnya korban dianggap hilang begitu saja dalam statistik, sementara pelaku bersembunyi di balik huruf-huruf undang-undang.

Di Rumoh Geudong, negara mencoba menata ulang narasi itu: tulang-belulang yang dikubur menjadi monumen, tangga beton menjadi saksi, taman bermain menjadi simbol bahwa masa depan tetap bisa dirajut meski dengan benang luka.

Dan di antara tangga dan bunga, doa dan tawa, ada satu pesan penting yang harus kita tangkap: pengakuan HAM tidak cukup jika hanya berhenti pada simbol. Ia harus menjadi proses berkelanjutan, hadir dalam kebijakan, pendidikan, hukum, dan keseharian.

Memorial Living Park adalah awal, tapi bukan akhir. Sejarah menunggu kita untuk terus mengingat, menata ulang, dan memastikan bahwa kemanusiaan selalu lebih kuat daripada kekuasaan yang menindas.

Sehingga, saat Anda berjalan di taman itu, mendengar azan di masjid, melihat anak-anak bermain, ingatlah satu hal: dari luka, bisa lahir taman. Dari kematian, bisa lahir doa. Dari pengakuan, bisa lahir rekonsiliasi.

Dan dari tragedi, bisa lahir kebijaksanaan —yang jika dijaga baik, akan membuat kita tidak hanya melihat masa lalu, tapi juga menatap masa depan dengan hati yang lebih manusiawi, lebih adil, dan tentu saja, lebih berani. (***)

Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 11/11/2025

2 hours ago

6

2 hours ago

6