(Beritadaerah-Kolom) Dalam berbagai pidato dan laporan resmi, pemerintah Indonesia kerap menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional masih berada dalam koridor yang sehat. Namun, di balik narasi optimisme itu, banyak kalangan mulai merasakan tekanan ekonomi yang nyata di tingkat rumah tangga dan masyarakat luas. Perbedaan antara persepsi elit pembuat kebijakan dan realitas lapangan kini semakin mencolok. Artikel ini mencoba memotret kembali ketahanan ekonomi Indonesia melalui indikator konsumsi, ketenagakerjaan, investasi, hingga arah kebijakan ekonomi yang belakangan menuai tanda tanya besar.

Ketimpangan dan konsumsi yang melemah

Salah satu fenomena paling kentara adalah ketimpangan pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang oleh para ekonom disebut sebagai K-shaped recovery. Dalam situasi ini, kelompok atas—yakni 10% penduduk dengan daya beli tertinggi—mengalami pemulihan konsumsi yang relatif kuat. Namun sebaliknya, kelompok menengah ke bawah justru makin terpuruk. Masyarakat semakin memilih untuk membatasi pengeluaran, hanya membeli kebutuhan pokok atau barang-barang konsumsi jangka pendek (non-durable goods), seperti makanan sehari-hari. Fenomena ini mirip dengan lipstick effect yang pernah terjadi di Amerika Serikat pasca tragedi 9/11, ketika masyarakat hanya sanggup membeli barang mewah yang murah seperti lipstik, alih-alih mobil atau barang elektronik mahal.

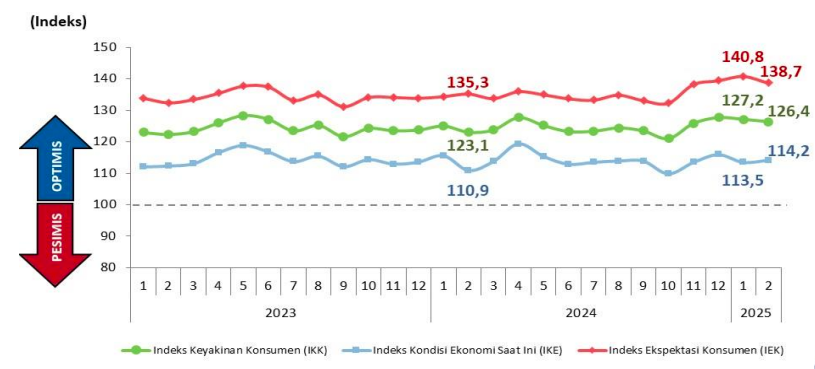

Situasi ini semakin diperparah dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen. Padahal indeks ini merupakan indikator penting untuk membaca ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi masa depan. Rendahnya optimisme publik bukan hanya berdampak psikologis, tetapi juga langsung menekan daya beli dan pola konsumsi nasional.

Indeks Keyakinan Konsumen

Sumber : Bank Indonesia

Hal ini terbukti dalam data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 yang hanya mencapai 4,87%, turun dari 5,15% pada periode yang sama tahun sebelumnya, meski seharusnya didongkrak oleh momentum Ramadan dan Lebaran.

Ketika Belanja Pemerintah dan Investasi Tidak Sinkron

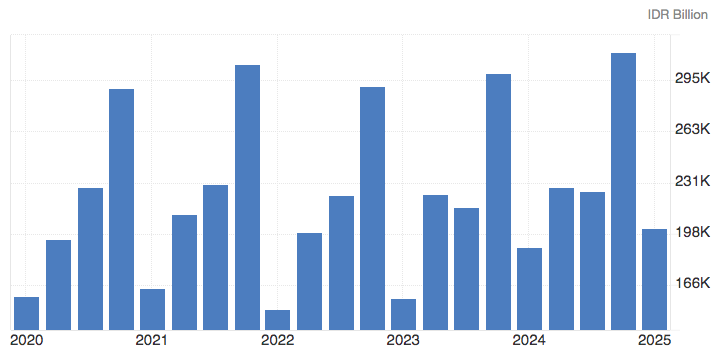

Masalah berikutnya terletak pada menurunnya pengeluaran pemerintah atau government spending (G). Dalam konteks PDB, komponen ini berperan vital, terutama untuk mendorong permintaan domestik. Namun belakangan, kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran justru membuat aktivitas belanja pemerintah merosot, yang berdampak langsung pada sektor-sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, dan event publik.

Sumber : tradingeconomics.com

Belanja Pemerintah di Indonesia turun menjadi 202.031,01 miliar IDR pada kuartal pertama 2025 dari 312.496,45 miliar IDR pada kuartal keempat 2024. Belanja Pemerintah di Indonesia rata-rata sebesar 132.881,65 Miliar IDR dari tahun 2000 hingga 2024, mencapai puncak tertinggi sebesar 312.496,45 Miliar IDR pada kuartal keempat tahun 2024 dan terendah sebesar 21.713,30 Miliar IDR pada kuartal ketiga tahun 2000.

Di sisi lain, meski investasi dan ekspor masih mencatat pertumbuhan, kontribusinya belum cukup untuk menutup pelemahan dari sisi konsumsi dan belanja negara. Ketidaksinkronan antara strategi fiskal dan arah pertumbuhan menjadi gejala klasik dari lemahnya koordinasi kebijakan ekonomi. Di saat publik menahan konsumsi, pemerintah justru turut mengerem belanja, sehingga multiplier effect yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi tak terjadi.

Sinyal bahaya di dunia ketenagakerjaan

Di sektor ketenagakerjaan, angka pengangguran mungkin secara persentase terlihat menurun, namun jumlah absolut penganggur justru meningkat sebesar 800.000 orang dalam satu tahun terakhir. Ironisnya, sektor formal yang menawarkan perlindungan sosial dan gaji stabil mengalami penurunan tenaga kerja dari 42% menjadi 40%. Artinya, semakin banyak pekerja terlempar ke sektor informal, seperti ojek daring dan jasa kurir, yang umumnya tidak menyediakan jaminan kesehatan, pensiun, atau Tunjangan Hari Raya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja justru menjadi penyumbang terbesar bagi peningkatan pengangguran. Fenomena premature deindustrialization atau deindustrialisasi dini makin kentara di Indonesia: ekonomi nasional terlalu cepat berpindah ke sektor jasa tanpa lebih dulu memperkuat basis manufakturnya. Sektor jasa yang tumbuh pun sebagian besar merupakan pekerjaan bernilai tambah rendah (low value-added), yang tidak cukup menjamin kesejahteraan jangka panjang.

Merger antara Gojek dan Grab menjadi salah satu contoh nyata konsolidasi yang mengurangi kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Jumlah pengemudi berpotensi berkurang separuh dari total semula. Fenomena serupa terjadi di industri telekomunikasi, yang kini hanya menyisakan tiga operator besar, membuat persaingan semakin ketat dan menekan peluang kerja di sektor pendukungnya.

Pemerintah pun dinilai mengirimkan sinyal ekonomi yang tidak konsisten. Dalam satu forum, Presiden menyampaikan pentingnya investasi dan deregulasi, namun dalam forum lain muncul retorika anti-asing yang berseberangan. Inkoherensi semacam ini merusak kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Padahal dalam teori makroekonomi, kredibilitas pemerintah adalah kunci dalam menciptakan ekspektasi positif dan kepastian bagi pelaku pasar.

Ketimpangan kemiskinan, dan Krisis Menengah

Rilis Bank Dunia “Macro Poverty Outlook” menyebutkan bahwa 60,3% atau sama dengan 171,8 juta jiwa penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar baru. Angka ini membuat publik terkejut. Data ini sangat berbeda dengan angka kemiskinan resmi BPS yang hanya sekitar 8%. BPS menghitung berdasarkan Cost of Basic Needs sedangkan Bank Dunia berdasarkan median upper-middle income country, sesuai dengan kelompok Indonesia sebagai upper-middle country Meski metodologi berbeda, perbedaan yang ekstrem ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah dan tidak lagi mencerminkan kondisi riil masyarakat. Banyak warga kelas menengah yang kini jatuh ke kelompok rentan, kehilangan tabungan, namun juga tidak mendapat subsidi karena dinilai terlalu “mampu”.

Ironisnya, kelompok inilah yang menjadi tulang punggung produktivitas dan konsumsi domestik. Ketika mereka tertekan, daya dorong terhadap perekonomian juga melemah. Biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal tanpa diimbangi kenaikan pendapatan menjadi indikator lain dari tekanan terhadap kelas menengah ini.

Risiko struktural dan tantangan jangka pendek

Ekonomi Indonesia dihadapkan pada beberapa risiko struktural yang tidak bisa diabaikan: dominasi ekspor bahan mentah, menurunnya pendapatan negara, depresiasi nilai tukar, naiknya biaya pinjaman, dan potensi capital flight. Cadangan devisa terus menurun, sementara pendapatan pajak awal tahun 2025 anjlok hingga Rp100 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Pelemahan ekspor pun semakin nyata akibat permintaan global yang melambat. Daya tahan Indonesia dalam perang dagang global juga dipertanyakan. Ekspor ke AS hanya menyumbang 2% dari PDB, jauh lebih kecil dibanding ekspor ke China, India, dan ASEAN. Namun Indonesia belum mampu menyiapkan sistem logistik dan ekosistem industri yang mendukung repositioning dalam peta perdagangan global.

Food estate dan sesalahan pola pikir

Di sektor pangan, proyek food estate berskala besar di wilayah terpencil seperti Merauke dinilai tidak efisien. Biaya logistik mahal dan tantangan geografis membuat hasil pertanian menjadi tidak kompetitif. Negara lain seperti Singapura sudah mengembangkan pertanian skala kecil dekat kota dengan teknologi tinggi. Sayangnya, Indonesia masih terjebak dalam paradigma pembangunan besar yang tidak berbasis data dan lokalitas.

Padahal transformasi ekonomi idealnya berjalan dari pertanian → manufaktur → jasa bernilai tinggi. Di Indonesia, lompatan langsung ke jasa tanpa fondasi industri membuat ketahanan ekonomi rapuh. Terlebih, pemerintah seringkali tidak melakukan evaluasi sistematis sebelum mengeksekusi program berskala besar.

Saatnya perbaikan yang serius

Ekonomi Indonesia memang tidak sedang runtuh, tetapi tanda-tanda peringatan (warning signs) sudah sangat jelas. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat, akademisi, dan pelaku pasar dengan lebih seksama. Rencana besar harus dimulai dari proyek percontohan (pilot project) dan diukur berdasarkan evaluasi yang objektif.

Kondisi hari ini memang jauh lebih baik dibanding dua dekade lalu. Namun aspirasi masyarakat juga meningkat. Tugas negara bukan hanya menjaga stabilitas makroekonomi di atas kertas, tetapi memastikan bahwa kesejahteraan dan rasa aman dapat dirasakan hingga ke rumah-rumah di pelosok negeri. Jika tanda-tanda kerentanan ini terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan kembali terseret ke jurang stagnasi. Sebaliknya, bila dibaca dengan cermat dan direspons dengan tepat, setiap krisis adalah peluang untuk menata ulang masa depan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.